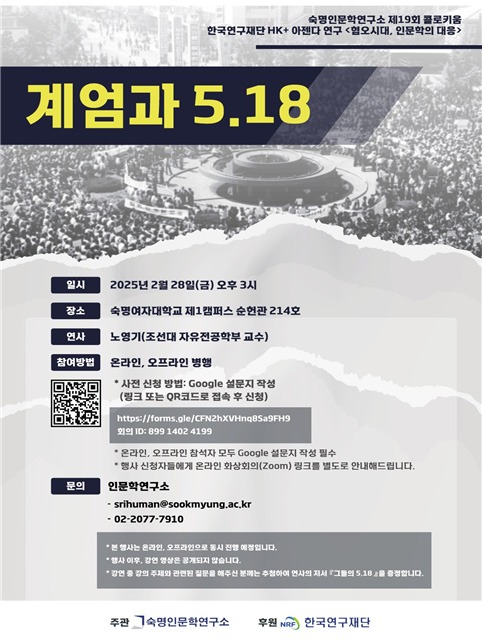

노영기(조선대학교 자유전공학부)

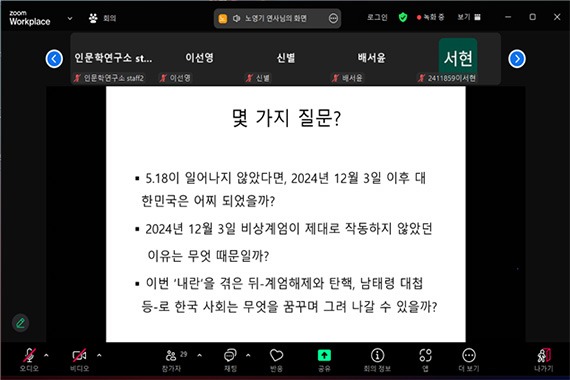

2024년 12월 3일 난데없는 대통령의 비상계엄 선포는 독재 정권의 낡은 유산쯤으로 치부되고 있던 ‘계엄’을 교과서의 역사로부터 눈앞의 현실로 끄집어 올렸다. 영화 ‘서울의 봄’과 <소년이 온다>를 통해 막연하게 생각했던 ‘계엄이 무엇인지’를 대한민국 국민들에게 각인시켜 줬다. 박근혜 정권도 <계엄대비문건>을 작성해 계엄을 준비하고 있었으나 실행하지는 않았다.

제대로 실행되지 않았으나 지금까지 드러난 것만으로도 끔찍하다. 최고 권력자가 임의로 선포하고 그 순간부터 군이 출동해 민간을 통제할 수 있는 게 계엄이다. 계엄이 선포되자마자 행정부는 국회에 통보해야 하며, 국회의 해제 결의안이 있을 때는 즉시 해제해야 한다. 그런데, 한국 현대사에서 이 절차가 제대로 지켜진 계엄은 찾아보기 힘들다. 무엇보다도 군에 대한 문민통제가 무너지므로 국회의 문이 열리기는 쉽지 않다.

|

|

계엄이 실행되어 어떻게 작동하는가를 보여주는 대표적 사례가 5·18이다. 1980년 5월 17일 24:00시를 기해 비상계엄이 전국으로 확대됐다. 제주도를 포함할 뿐 아니라 예비검속과 대학 휴교령이 동시에 진행됐다. 군인들이 언론을 검열하고 삭제했다. 5월 18일부터 광주 시민들은 계엄에 대항했다. 전남대와 조선대 등 대학을 점거한 뒤 광주 시내에 투입된 공수부대에게 ‘자비’나 ‘공권력의 절제’를 기대하기는 힘들었다. 폭력과 야만에서 시작된 군의 시위 진압은 군이 국민들에게 발포하는 비극을 낳았다. 계엄군이 발포하자 광주 시민들은 총을 구해와 무장 대응했다. 그로 인해 계엄군이 일시 광주 외곽으로 물러나 봉쇄했다. 광주는 ‘육지 속의 섬’처럼 고립됐다. 5월 27일 계엄군은 무력진압작전인 ‘상무충정작전’을 실행했다. 먼저 공수부대 특공대원들이 시민들을 제압한 뒤 탱크를 몰고 광주 시내로 들어온 보병사단이 진주했다. 시민들의 함성과 분노, 아픔으로 가득했던 광장에는 탱크가 세워지고, 하늘에는 헬기가 떠다녔다. 전남도청을 비롯한 다양한 공간에서 살아남은 광주 시민들은 ‘폭도’로 낙인찍혀 군법회의에 넘겨졌다. 언론은 정부가 불러주는 대로 받아 적거나 삭제된 기사를 내보내야 했다.

계엄이 시행되고 군이 민간 사회를 통제하는 순간부터 비정상의 상태, 아감벤이 말한 ‘예외상태’가 된다. 무엇보다 총을 든 군인들에 의해 국민들의 생명이 위협받고 일상이 파괴된다. 군인들이 행정부를 장악해서 통제하고, 법관의 영장 없는 체포와 구금이 가능해진다. 군에 입법권은 없었으나 군이 계엄령 아래에서는 법보다 우선하는 포고령을 공포함으로써 국회의 입법권마저 없애버린다. 이 모든 게 1980년 5월 18일 이후 대한민국에서 실행됐다. 그 참혹한 결과는 누구도 추측할 수 없으며 씻을 수 없는 상처로 남는다. 군대를 정치적 목적으로 동원해서는 안 되는 이유이다.