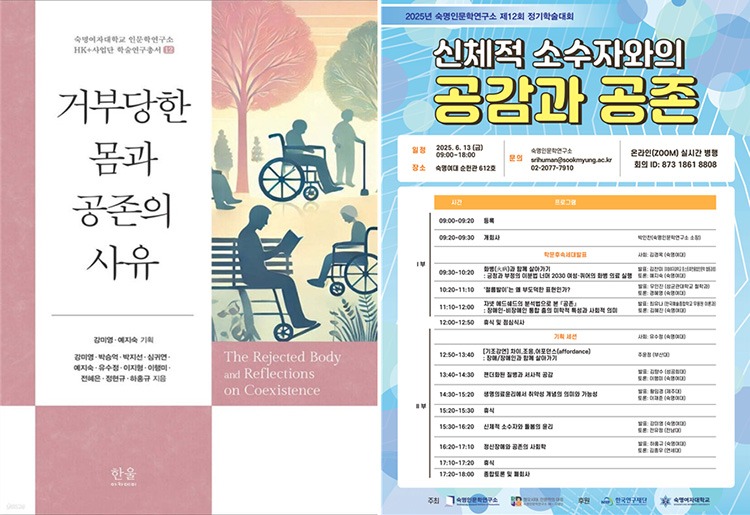

1. 학술연구총서 출간

숙명인문학연구소는 지난 5월 『거부당한 몸과 공존의 사유』를 출간하였다. 노화, 장애, 질병에 관해 연구해 온 열한 명의 저자들이 장애인·노인·질병 환자 등 신체적 소수자들이 겪는 사회적 배제와 차별의 문제를 조명했다. 이 책은 신체적 소수자들이 ‘거부당한 몸’으로서 경험하는 일상적 차별과 구조적 억압의 실태를 분석하고, 이를 극복하기 위한 연대와 공존의 가능성을 탐구했다.

저자들은 생명윤리, 돌봄의 윤리, 젠더화된 질병의 서사, 정신장애와 사회적 낙인 문제 등 다양한 주제를 다루며, 신체적 소수자와 함께 살아가는 사회를 만들기 위한 구체적 실천 방안을 모색했다. 특히 ‘공감’을 단순한 감정적 반응이 아닌 사회 변혁의 동력으로 재해석하며, 독자들에게 공존의 필요성과 가능성에 대해 성찰할 기회를 제공하며, 신체적 소수자의 권리와 존엄성을 회복하는 계기를 마련하였다.

2. 제12회 정기학술대회 <신체적 소수자와의 공감과 공존> 성료

숙명인문학연구소는 지난 2025년 6월 13일(금) 오전 9시부터 오후 6시까지 숙명여대 순헌관 612호에서 제12회 정기학술대회를 개최했다. 이번 학술대회는 ‘신체적 소수자와의 공감과 공존’을 주제로, 신체적·정신적·사회적 약자와 소수자에 대한 공감과 포용, 돌봄의 윤리, 사회적 연대 가능성 등을 다뤘다.

행사는 박인찬 숙명인문학연구소장의 개회사로 시작되었으며, 학문후속세대 발표와 기획세션으로 나뉘어 진행됐다. 1부에서는 ▲‘화병'과 함께 살아가기: 긍정과 부정의 이분법 너머 여성주의와 화병 의료 실험’ ▲‘절름발이’는 왜 부도덕한 표현인가 ▲‘자넷 애드쉐드의 분석법으로 본 「공존」: 장애인·비장애인 통합 춤의 미학적 특성과 사회적 의미’가 발표되었다.

오후 2부 기획세션에서는 주윤정의 기조강연 ‘차이, 조응, 어포던스(affordance): 장애/장애인과 함께 살아가기’를 시작으로, ▲‘젠더화된 질병과 서사적 공감’ ▲‘생명 의료윤리에서 취약성 개념의 의미와 가능성’ ▲‘신체적 소수자와 돌봄의 윤리’ ▲‘정신장애와 공존의 사회학’ 등의 주제가 다뤄졌다.

이번 학술대회는 온라인(ZOOM)으로도 동시에 진행되었으며, 신체적 소수자와 사회적 연대 및 돌봄의 의미에 대해 학계와 현장의 다양한 시선과 실천적 가능성을 공유하는 자리가 되었다.

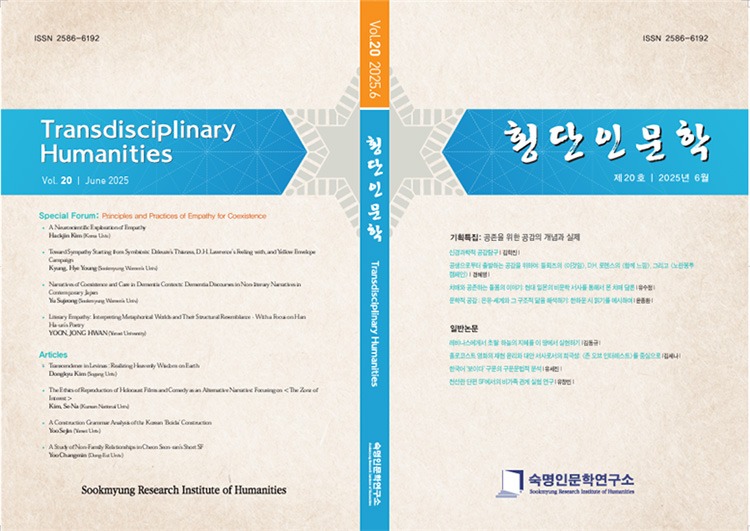

3. 학술지 《횡단인문학》 20호 발간

숙명인문학연구소에서 발행하는 학술지 《횡단인문학》(한국연구재단 등재후보학술지) 20호가 6월 30일에 발간되었다. 20호 특집은 ‘공존을 위한 공감의 개념과 실제’라는 주제로 2024년 12월 13~14일 양일간 개최된 숙명여대 인문학연구소 HK+사업 제4회 국제학술대회에서 발표된 논문을 중심으로 편성한 것이다. 기획특집 논문으로 김학진(고려대)의 ‘신경과학적 공감 탐구’, 경혜영(숙명여대)의 ‘공생으로부터 출발하는 공감을 위하여: 들뢰즈의 <이것임>, D.H. 로렌스의 <함께 느낌>, 그리고 <노란봉투 캠페인>’, 유수정(숙명여대)의 ‘치매와 공존하는 돌봄의 이야기: 현대 일본의 비문학 서사를 통해서 본 치매 담론’, 윤종환(연세대)의 ‘문학적 공감 : 은유-세계와 그 구조적 닮음 해석하기: 한하운 시 읽기를 예시하며’가 수록되었다. 그 외에도 레비나스 철학, 영화 속 홀로코스트 재현의 윤리, 한국 SF 작가 천선란의 작품 속 관계, 한국어 구문 문법 등을 고찰한 연구 등 총 8편의 논문이 게재되었다.

◆ 기획특집 취지문: 공존을 위한 공감의 개념과 실제

현재 우리는 사회 곳곳, 아니 지구 곳곳에서 혐오와 차별이 횡행함을 목도하고 있다. 이는 종래의 인종, 젠더, 계급적 갈등의 지속과 각국에서 출몰하는 국수주의와 배제의 논리, 그에 더해 팬데믹, AI 및 디지털 기술의 발전 등이 서로 다른 영역과 층위에서, 그리고 또 상호교차적이며 복합적으로 펼쳐지고 있다. 이러한 혐오와 차별의 논리에 맞서는 저항의 언어도 또한 다양한 층위에서 제시되고 있다. 기존의 대항담론에 더해, 이 행성의 모든 살아있는 자를 포괄하는 공존과 공생, 돌봄의 주장들이 나타나고 있다.

하지만 이 특집호의 주제어인 공존과 공감을 실천하기는 쉽지 않은 개념이다. 공감은 어디로 향하느냐에 따라 배제와 증오로 이어지기도 한다. 공존은 때로는 그러한 자기중심적인 공감을 넘어서는 정치를 요구한다. 그리고 함께 살아가기의 공생은 공존을 위한 공감, 감응, 상호의존을 전제로 한다. 공존을 위한 공감을 모색하는 이번 특집이 혐오와 차별이 횡행하고 악화되는 현 시기에 회의주의로 빠지지 않는 작은 희망의 입구가 될 수 있기를 희망한다.