김혜진 (숙명인문학연구소 HK연구교수)

2024년은 카프카가 사망한 지 100년이 되는 해다. 어느 날 아침 한 마리의 갑충으로 깨어난 그레고르 잠자의 변신 이야기는 현대의 고전으로 읽힌 지 오래다. 카프카가 변신의 도입부, 즉 “그레고르 잠자는 어느 날 아침 불안한 꿈에서 깨어났을 때, 자신이 한 마리 흉측한 갑충으로 변해 있음을 발견했다”를 처음 낭독할 당시의 충격적 반응은 희석되었지만, 100여 년 전에 쓰인 잔혹 동화 같은 변신의 시의성은 학술적 연구 분야뿐만 아니라 21세기 현재 한국의 대중문화에서도 어렵지 않게 확인된다.

최근 SNS에서 유행한 “만약 내가 바퀴벌레가 된다면 어떻게 할거야?”라는 질문 시리즈 중 하나를 떠올려 보면, 응답자의 반응 이전에 – 카프카의 프로타고니스트에 공통적으로 관류하는 - 질문자의 불안을 직감할 수 있다. 질문에 내포된 기대에 부응하는 감동적인 답변들, 예컨대 “그래도 보살펴야지”, “나도 바퀴벌레가 될게”, “가둬야지. 누가 밟아 버리지 않도록” 등이 일시적 위로나 유희가 될 수는 있어도, 경제적 쓸모를 상실한 인간이 혐오와 배척의 대상으로 전락할 수 있다는 근본적 불안과 공포가 상쇄되는 것은 아니다.

사랑의 정도를 확인받고자 하는, 일견 유치한 듯한 SNS 놀이 문화를 단순한 유행처럼 치부해서는 안 되는 이유가 바로 여기에 있다. 유능했던 가장인 그레고르 잠자는 이유도 모른 채 혐오스러운 벌레로 변신하게 되는, 일종의 사회적 사망 선고를 받은 후, 가정에서 일정 정도 보호를 받는 듯했지만 결국 가족들에 의해 사망에 이르는 단계를 밟는다. 사회적 사망과 혈연에 의한 사망 과정에서 예컨대 즉각적이냐 점차적이냐와 같은 시간차만 있을 뿐, 존재 자체보다 - 규범적으로 기대되거나 강제되는 - 역할로서 인간을 바라보는 관점은 동일하게 작동한다. 아포리즘에서 작가 스스로 밝혔듯 정수리를 내려치는 도끼 같은 카프카의 언어는 마지막 보루나 최종적인 안식 같은 가족, 집, 무조건적 사랑 등 막연한 혹은 당위적 인식을 타격한다. 이러한 타격에서 깨어나야 할 것은 슬픔이 아니라 전환적 인식이다. 쓸모가 사라진 자리에 혐오와 배제가 들어서는 구조에서 개인의 행복이나 인간의 존엄은 누구에게도 지속적으로 기대될 수 없다.

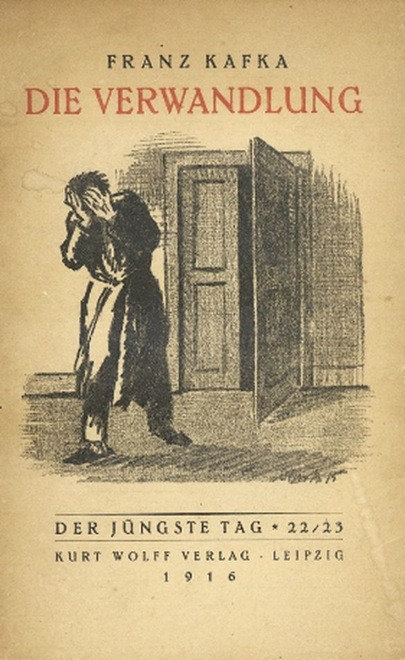

사진출처: 카프카의 변신 초판본 표지

김혜진

숙명여대 인문학연구소 HK연구교수

주요 논문으로는 「21세기 혐오사회와 기억문화 위기 및 전환 프로젝트 분석」(2023),

「이민자의 정체성과 마르크 오제의 ‘비장소 non-place’의 역설: 카프카의 실종자를중심으로(2023),

「지역학 강의와 디지털 인문학: 퍼블릭 르네상스 Public Renaissance 프로젝트 중심으로」(2022)등이 있다.